庭の温州みかんが、実りました。5月頃の花の時期に、摘んでチンキを作ろうかと考えましたが、そうしていたら、結実しなかったので。柿の実は、手の届かない高さにあるので野鳥専用(オナガ、ムクドリなど)ですが、みかんの木は、低いので私達御用達です。

チンキが作れるほどになると大木になってしまい、手が届かなくなるので、今の大きさが身の丈に合っているのでしょう。

花材は、バラ、アイビー、ヒペリカム、ヒバ、モチノキ、ユーカリ、ノバラ。

花材は、バラ、アイビー、ヒペリカム、ヒバ、モチノキ、ユーカリ、ノバラ。

ユーカリの香りに包まれました。

世田谷美術館 最終日に志村ふくみ展にカタログを買いに行ってきました。展示会は、以前見ていて、ゲーテの色相環を染め糸で表していたり、シュタイナーの色彩の勉強をされていたという経歴を見てぐっと近い存在を感じました。草木染の着物の色合いが深く単調ではないのは、ベースにそれらの知識があることも関係しているかもしれません。糸の立体的なオブジェも繊細ながら迫力ありました。帰りに、11月にきれいに咲いているバラさんたちを見つけました。

世田谷美術館 最終日に志村ふくみ展にカタログを買いに行ってきました。展示会は、以前見ていて、ゲーテの色相環を染め糸で表していたり、シュタイナーの色彩の勉強をされていたという経歴を見てぐっと近い存在を感じました。草木染の着物の色合いが深く単調ではないのは、ベースにそれらの知識があることも関係しているかもしれません。糸の立体的なオブジェも繊細ながら迫力ありました。帰りに、11月にきれいに咲いているバラさんたちを見つけました。

唐辛子がハロウィンにふさわしくて、面白いアレンジメントになりました。おばけかぼちゃ、カーネーション、シキミアなど。

唐辛子がハロウィンにふさわしくて、面白いアレンジメントになりました。おばけかぼちゃ、カーネーション、シキミアなど。

京都の天龍寺で龍の襖絵を見てきました。これはキャノンのコピー機で複製したもので、本物はボストン美術館にあります。迫力ありました。宿は、桂川沿いのほしのやさんに一泊。誕生日が近かったので鯛の器に入ったお赤飯をサービスしてもらい、上等なおもてなしを受けました。

京都の天龍寺で龍の襖絵を見てきました。これはキャノンのコピー機で複製したもので、本物はボストン美術館にあります。迫力ありました。宿は、桂川沿いのほしのやさんに一泊。誕生日が近かったので鯛の器に入ったお赤飯をサービスしてもらい、上等なおもてなしを受けました。

はじめての白川郷は、すばらしかったです。民家園の集合した観光地なのかと思っていたのですが、畑や田んぼがあり、かやぶきの古い家で今でも生活をしているのに驚きました。高台から村が一望できるのですが、ドイツのメルヘン街道(中世の可愛いおもちゃのような家が街道沿いに並んでいます。)の日本版だと思いました。よくここまで残ってくれたものだと感心しました。幅の広い清らかな川と山に遮られ不便だからこそ自給自足で、白川郷独特の文化が形成され熟成し、美しい形で保存されたことを思うと日本人で良かったと…思います。文明社会、資本主義と対照的な生活が維持されることはあり得るのですね。

女性ホルモンを整える作用のあるチェストツリーの花が咲きました。同じ仲間のハマゴウに似ています。ベリーが実るのが楽しみです。

女性ホルモンを整える作用のあるチェストツリーの花が咲きました。同じ仲間のハマゴウに似ています。ベリーが実るのが楽しみです。

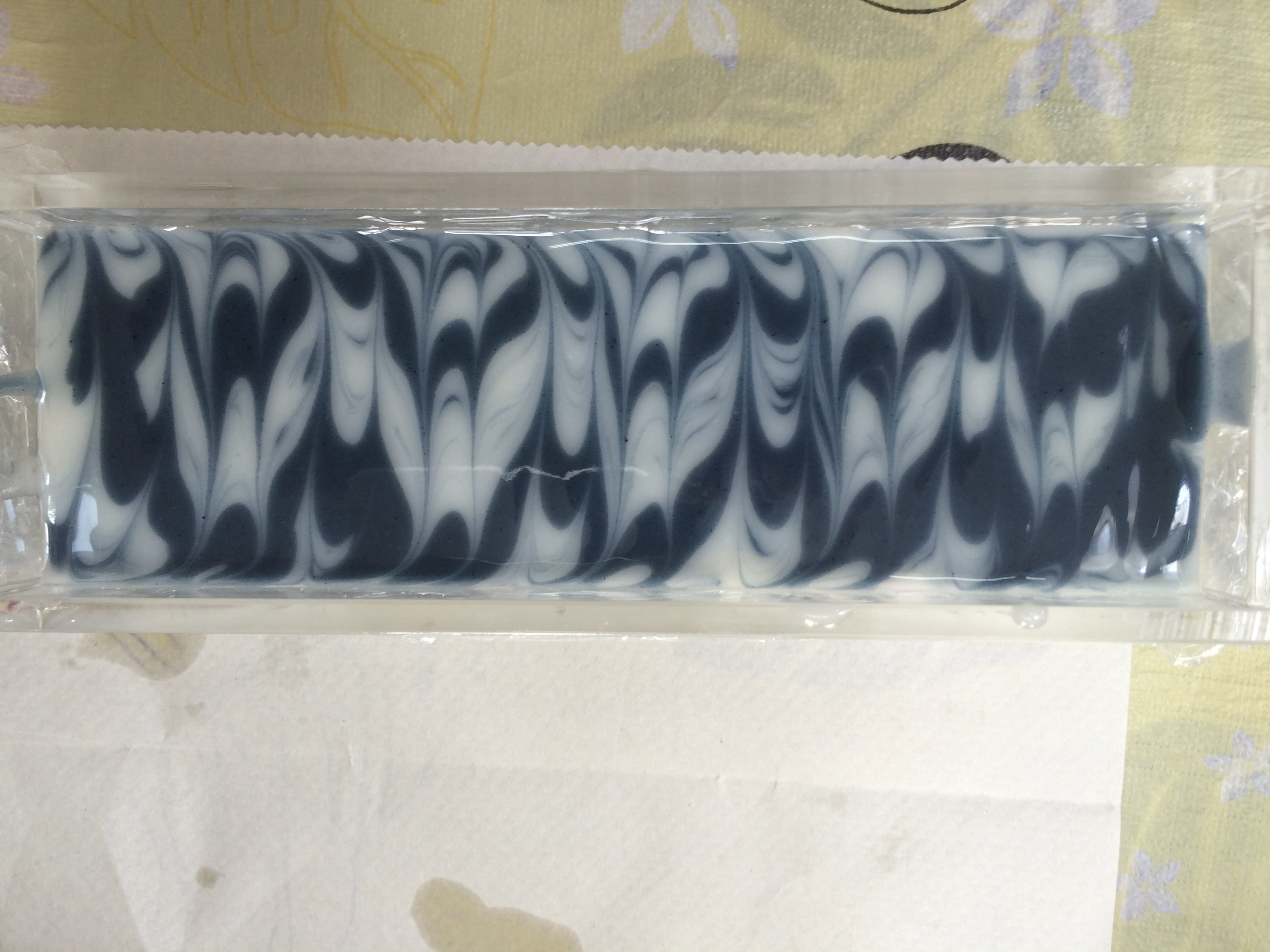

藍の顔料を使った石けんです。

藍の顔料を使った石けんです。

7月10日製作の紫根の石鹸をカットしました。

7月10日製作の紫根の石鹸をカットしました。